EN LOS TIEMPOS DEL CLICKBAIT, GROUCHO MARX MÁS VIGENTE QUE NUNCA

En el campo de batalla de la comunicación y la cultura de informar, los medios independientes y alternativos resisten frente a un contexto en el que reina la negligencia periodística en los medios y los periodistas actúan como si las reglas y los derechos no existieran

CRÓNICAS

David Alos y Laura Ferraris

6/18/2025

Periodismo amarillista

“Si sangra, vende.”

Ese tipo de periodismo que prioriza el escándalo sobre la verdad, la emoción sobre el contexto y el impacto sobre la ética. Los medios distorsionan la realidad para entretener, manipular o simplemente generar clicks. Casos, portadas, coberturas desproporcionadas y noticias que apelan más al morbo que a la información. Porque cuando el show reemplaza al periodismo, la sociedad paga el precio.

AUTORXS

David Alos

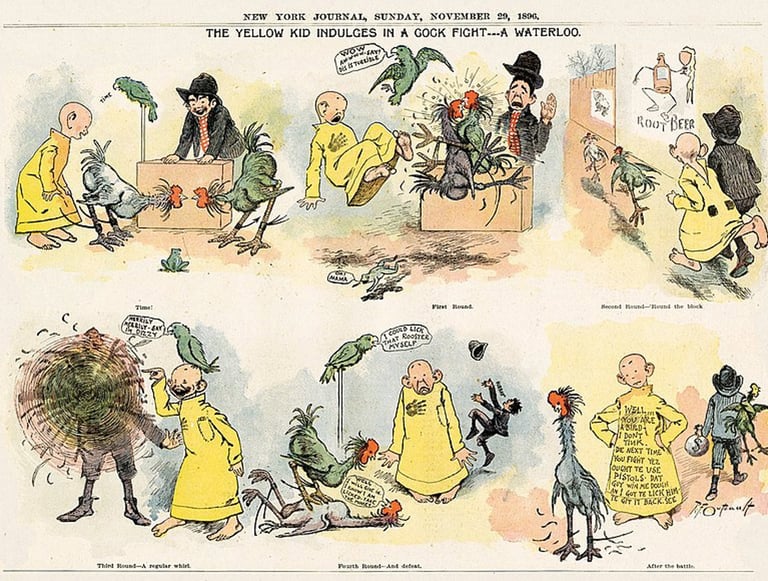

El periodismo amarillista, también llamado sensacionalismo, tiene sus raíces en el siglo XIX. El término “yellow journalism” nació en Estados Unidos durante la “guerra de los diarios” entre Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Competían ferozmente por la atención de los lectores, usando titulares exagerados, imágenes impactantes y notas con poco rigor, pero alto voltaje emocional. El nombre viene de una historieta popular de la época, The Yellow Kid, que ambos diarios usaban para atraer público.

En Argentina, el amarillismo encontró terreno fértil en los años ‘90, cuando la televisión abierta comenzó a explotar el escándalo, el crimen y el espectáculo como ejes centrales del “periodismo de actualidad”. Programas como Indiscreciones, Rumores, o Intrusos convirtieron a la farándula en noticia, y a la noticia en show. En paralelo, canales como Crónica TV consolidaron un estilo único: zócalos exagerados, transmisiones en vivo de hechos policiales menores y una estética que mezcla lo bizarro con lo urgente.

El caso José Luis Cabezas (fotógrafo asesinado en 1997 por retratar al empresario Alfredo Yabrán) marcó un punto de inflexión: evidenció cómo el poder y la prensa se enfrentan, pero también cómo ciertos sectores mediáticos usan el dolor como espectáculo.

Hoy, el amarillismo se digitalizó: titulares diseñados para viralizarse, coberturas de tragedias en tiempo real sin verificación, y una línea cada vez más borrosa entre la información y el entretenimiento.

Clickbait

"¿Cuánto de lo que hacemos clic es lo que realmente queríamos ver?"

Exploremos el fenómeno del clickbait, esas estrategias diseñadas para llamar tu atención a toda costa. La idea es convertir esa atención en moneda de cambio. Analicemos cómo funcionan los títulos engañosos, qué hay detrás del “No vas a poder creer lo que pasó después” y por qué seguimos cayendo. Desde las redes sociales hasta los portales de noticias, desarmemos los anzuelos digitales que nos atrapan todos los días. Hablemos de cómo los algoritmos, los medios y los influencers nos venden titulares inflados, verdades a medias y escándalos reciclados para generar clics y, claramente, ganancias.

Spoiler: no todo es lo que parece.

“En la era de la infoxicación, el titular manda… aunque mienta.”

Estas estrategias empobrecen el debate público y nos transforma en consumidores impulsivos de contenido vacío. Porque no todo lo viral informa, y no todo lo que informa vale la pena.

El clickbait la evolución lógica del periodismo amarillista

El clickbait no apareció de la nada. Es, en muchos sentidos, la evolución digital del periodismo amarillista. Si el amarillismo fue la estrategia de los medios impresos y televisivos para captar audiencia mediante el escándalo, el morbo y el sensacionalismo, el clickbait es su versión optimizada para la economía de la atención en internet.

El principio es el mismo: captar al lector antes que informar. Ayer era con titulares en letras catástrofe, música de tensión y cámaras en vivo desde la puerta del hospital. Hoy es con frases como “No vas a creer lo que pasó” o “El final te va a sorprender”. El contenido puede variar, pero la lógica no: vender impacto, no profundidad.

La diferencia clave es el formato y la métrica. Mientras que el amarillismo apuntaba al rating o la venta de ejemplares, el clickbait vive del algoritmo: necesita clics, retención, engagement. Por eso simplifica, exagera y a menudo desinforma. Se adapta a las reglas del juego digital: viralidad, inmediatez, scroll infinito.

Pero también hay un giro más perverso: el clickbait no se percibe tan claramente como amarillista. Está disfrazado de periodismo serio, de notas “útiles”, de curiosidades. Se infiltra en portales, redes sociales, newsletters y canales de YouTube. Y al hacerlo, normaliza una forma de consumo que prioriza el titular sobre el contenido, y la emoción sobre el pensamiento crítico.

En resumen, el clickbait no reemplazó al amarillismo: lo perfeccionó. Lo hizo más eficiente, más sutil y más ubicuo. El objetivo sigue siendo el mismo: que mires, que entres, que sigas. Pero todo esto de manera normalizada en toda la sociedad

Las visitas a la web son más importantes que informar

“Las visitas a la web son más importantes que informar” no es solo una frase provocadora: es la lógica que hoy rige gran parte del periodismo digital. En un ecosistema dominado por los algoritmos, la competencia feroz por la atención y la monetización vía clics, informar pasó a ser secundario. Lo prioritario es atraer usuarios, conmoverlos, retenerlos, y convertir cada visita en ingreso publicitario.

Esto explica por qué muchos portales priorizan titulares exagerados, noticias irrelevantes, escándalos inflados o temas diseñados para generar indignación u opiniones divididas para que la gente se pelee. Lo que importa no es si el contenido tiene rigor, contexto o relevancia pública. Lo que importa es que funcione como cebo: que te haga entrar, que te genere una reacción rápida, que te empuje a compartir.

Así, la misión tradicional del periodismo — informar con responsabilidad, ayudar a comprender la realidad, fiscalizar el poder, luchar por la verdad — queda desplazada por una lógica de marketing. Las redacciones se transforman en equipos de contenido optimizado para SEO, y los periodistas en generadores de tráfico.

Esto tiene consecuencias graves:

Se banaliza lo importante: temas complejos son simplificados al extremo o reemplazados por entretenimiento.

Se amplifica lo irrelevante: lo anecdótico o íntimo se convierte en noticia nacional si garantiza clics.

Se erosiona la confianza: cuando el público nota que fue engañado por un titular, pierde credibilidad el medio… y el periodismo en general.

Se distorsiona la percepción de la realidad: si todo es escándalo, todo es urgente, todo es indignante, entonces nada lo es realmente.

Esta lógica también condiciona el tipo de voces que tienen lugar en los medios: gana espacio quien grita más, no quien argumenta mejor. El debate se empobrece, la conversación pública se vuelve tóxica y los medios se convierten más en espejos del algoritmo que en ventanas al mundo.

Cuando las visitas pesan más que la verdad, el periodismo deja de ser un servicio público y se convierte en un producto de consumo rápido. Y eso nos deja desinformados, pero también desorientados, manipulables y exhaustos.

Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros

Durante años, el periodismo sostuvo ciertos principios éticos como bandera: la verdad, la rigurosidad, la verificación de fuentes, la responsabilidad pública. Sin embargo, en el ecosistema mediático actual —atravesado por la lógica del algoritmo, el clickbait y el marketing de atención— esos principios no desaparecieron: simplemente se volvieron negociables.

Y ahí entra Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros.”

En muchos medios y exponentes del periodismo actual, esa es exactamente la postura. Si informar no rinde visitas, o no paga las pautas, se cambia el enfoque. Si la verdad no genera clics, se exagera. Si la ética no da engagement, se sacrifica. El periodismo que decía tener principios, ahora tiene métricas.

En este escenario, el periodista ya no es, necesariamente, un mediador entre la realidad y la sociedad. Pasa a ser un generador de contenido que muchas veces debe adaptar su trabajo a lo que vende y no a lo que importa. El riesgo es claro: los principios se vuelven decorativos, y la línea editorial se acomoda al trending topic del día.

Algunas consecuencias:

Desprofesionalización: la presión por producir rápido y viral deja poco espacio para la investigación o la profundidad.

Autocensura comercial: si algo molesta a los anunciantes o no suma visitas, se evita.

Pérdida de confianza: cuando el público percibe que el periodista acomoda sus principios según la conveniencia, deja de creer al resto de los periodistas.

Groucho usó esa frase como chiste, pero hoy podría ser el lema no declarado de muchas redacciones. Y eso es grave, porque el periodismo necesita principios innegociables. No solo para informar, sino para resistir frente a un sistema que premia lo rápido, lo escandaloso y lo superficial.

En tiempos donde todo se mide en clics, el periodismo corre el riesgo de olvidarse de por qué existe. Y cuando el periodista cambia de principios como de titular, deja de ser un faro para convertirse en un reflejo más del algoritmo. Groucho Marx lo dijo en chiste. Hoy, muchos lo viven en serio.

La incoherencia editorial de los periodistas “serios”

En la Argentina, el periodismo atraviesa una profunda crisis de credibilidad. Y una de las causas más visibles —y menos asumidas por los propios medios— es la incoherencia editorial de muchos periodistas que se autodefinen como “serios”, “independientes” o “profesionales”. Esa incoherencia no es solo ideológica: es funcional al poder de turno, a los intereses económicos que sostienen los medios y a una narrativa que se acomoda según el viento político o el color del sobre.

En los últimos años se ha instalado en el discurso público argentino una polarización brutal entre lo que se llama “periodismo militante” y el periodismo “ensobrado”. El primero suele asociarse a una identificación abierta con proyectos políticos (en especial el kirchnerismo), y el segundo, con periodistas supuestamente comprados o cooptados por sectores del poder económico, judicial o político (especialmente durante gobiernos no peronistas).

Pero ambos conceptos, más allá de sus diferencias, comparten un efecto: erosionar la confianza pública en el periodismo como institución democrática.

El problema no es que un periodista tenga una posición política —eso es inevitable y hasta deseable si es transparente—, sino que diga ser independiente mientras actúa como operador, que se presente como objetivo mientras acomoda sus principios según el canal, el jefe o la pauta.

Ahí es donde la frase de Groucho Marx vuelve a ser brutalmente pertinente: “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros."

Ejemplos cotidianos de incoherencia editorial

Periodistas que durante un gobierno cuestionaban con vehemencia la pobreza y el ajuste, pero durante otro lo justifican o lo relativizan.

Opinadores que acusan de “militante” al otro, pero omiten su propio alineamiento con intereses empresariales, partidos o servicios de inteligencia.

Medios que defienden la libertad de expresión, pero bajan notas o echan columnistas cuando incomodan al poder económico que los financia.

Este fenómeno se profundiza hoy con el gobierno de Javier Milei, que ha atacado públicamente a periodistas, cerrado agencias estatales como Télam y reducido drásticamente la pauta oficial. En este contexto, algunos periodistas que antes defendían la libertad de prensa hoy justifican su recorte en nombre del ajuste. Y otros que antes callaban, ahora se erigen en paladines de la libertad de expresión. La doble vara es cada vez más visible.

La consecuencia: la desinformación estructural

Cuando el público ya no puede distinguir si un periodista informa, milita o negocia, el resultado es desinformación y cinismo. Se pierde la brújula. Se instala una idea peligrosa: “todos mienten, todos cobran, todos tienen un sobre”. Y eso no solo desprestigia a los que sí hacen buen periodismo, sino que debilita a la democracia misma, porque sin información confiable, no hay ciudadanía posible. Entonces, aparece alguien que dice que hay que odiar al periodismo y los ataques se vuelven cotidianos.

¿Y ahora quién informa?

En este clima, el periodismo “serio” dejó de ser un valor y pasó a ser una pose. La incoherencia no es solo una falla ética: es una estrategia. En un país donde cada periodista parece tener un lado, una banca o un precio, la verdad es lo que menos importa. Importa el impacto, la trinchera y, sobre todo, la agenda del día.

Hoy más que nunca necesitamos periodistas con principios. Pero no del tipo Groucho Marx, que los cambia si no gustan, sino del tipo que incomoda al poder sin importar quién gobierne.

La ética profesional de un comunicador en la era del algoritmo y la posverdad

Decir la verdad aunque no sea rentable

En un entorno donde la mentira vende más que el dato y el escándalo genera más engagement que el contexto, decir la verdad —verificada, incómoda, sin adornos— es un acto político y profesional. No como gesto heroico, sino como compromiso de base. El comunicador no puede ser un animador de clicks: debe ser un constructor de sentido.

Transparentar la mirada propia

La objetividad pura no existe, pero la honestidad intelectual sí. La ética actual no exige ser neutral, sino ser claro respecto a tus propios marcos: ¿desde dónde hablás?, ¿a quién le hablás?, ¿qué intereses tocás o protegés? Ocultar eso bajo una máscara de “periodismo serio” solo suma confusión.

No ser rehén del algoritmo ni de la pauta

El comunicador actual vive condicionado por los números: visitas, likes, views, engagement. Pero cuando la necesidad de ser visto reemplaza la responsabilidad de informar, se entra en territorio éticamente frágil. La pauta oficial o privada no puede definir la línea editorial. Y si lo hace, el mínimo ético es admitirlo.

Resistir la espectacularización del dolor

En el show mediático, el sufrimiento ajeno muchas veces se vuelve contenido. La ética exige preguntarse: ¿esto informa o explota?, ¿esto visibiliza o vende morbo?, ¿esto aporta algo o solo distrae?

Construir ciudadanía, no audiencia

El comunicador no es un influencer de noticias. Su tarea no es solo entretener ni acompañar el malestar general, sino ayudar a pensar. Ofrecer contexto, desmontar falacias, visibilizar lo que el poder quiere ocultar, incluso cuando eso signifique perder seguidores o salir del “lado correcto” del debate.

Tener límites donde ya nadie los tiene

Cuando todo vale —el rumor, la operación, el linchamiento mediático— la ética está en poner un freno donde el sistema solo pide más. No todo debe decirse de cualquier manera, ni todo vale por un punto de rating o un retuit viral.

La ética del comunicador actual no es callarse, pero tampoco gritar más fuerte. Es hablar con responsabilidad, sabiendo que la palabra, en estos tiempos, no solo informa: también construye o destruye realidades.

No se trata de ser neutral, sino de ser honesto. No se trata de agradar, sino de ser coherente. Porque hoy, en medio del ruido, la coherencia es revolucionaria.

La responsabilidad del rol comunicacional de un periodista

Ser un antídoto contra la confusión

En una época donde la saturación informativa desinforma más que la censura, el periodista tiene el deber de ordenar el caos: jerarquizar, contextualizar, explicar. No todo tiene el mismo valor. No todo merece los mismos zócalos. La responsabilidad está en no amplificar lo irrelevante ni callar lo importante.

Resistir la espectacularización de la realidad

Cuando la noticia se vuelve entretenimiento, el periodista debe preguntarse: ¿estoy informando o estoy alimentando una novela? Mostrar no es lo mismo que explicar. Narrar el dolor o el conflicto con respeto, sin convertirlo en mercancía, es una tarea ética y humana.

Frenar el daño, no aumentarlo

Todo comunicador tiene poder. Lo que dice puede impactar en la vida de personas concretas. La responsabilidad es no atropellar la dignidad ajena con una primicia, una operación o un titular tendencioso. En tiempos de linchamientos mediáticos, rumores virales y fake news, el periodista debe ser barrera, no canal.

Ejercer la crítica, también hacia el propio medio

El periodista responsable no solo señala los errores del otro. También cuestiona la línea editorial que lo condiciona, los pactos de silencio, los intereses económicos que moldean su trabajo. En un contexto donde muchos se escudan en “me mandaron”, la responsabilidad es hacerse cargo del propio rol.

Ser una herramienta para el ciudadano, no para el algoritmo

El periodista debe elegir: ¿comunica para el algoritmo o para la sociedad? La responsabilidad está en brindar información que empodere, no que manipule. Acompañar la formación de pensamiento crítico, no repetir slogans ni bajar línea disfrazada de análisis.

Revisarse constantemente

En un mundo cambiante, con nuevas tecnologías, plataformas y reglas, la responsabilidad también es autoevaluarse: ¿Estoy haciendo periodismo o contenido? ¿Estoy informando o fidelizando una audiencia? ¿Estoy cómodo o estoy siendo útil?

¿Por qué esta responsabilidad es urgente hoy?

Porque en Argentina —como en muchas partes del mundo— el periodismo ya no es solo observado: es cuestionado, combatido y reemplazado por influencers, youtubers o cuentas anónimas que muchas veces desinforman sin filtro. Frente a eso, el periodismo profesional no puede competir con las mismas armas. Tiene que ofrecer algo distinto: credibilidad, profundidad, responsabilidad.

AUTORXS

Laura Ferraris